DX推進の要として取り組む基幹システム刷新

この巨大プロジェクトを新たなデータ構造を作り出す好機と捉え、データガバナンスを推進

課題:

改修を重ねてきたことで複雑化・肥大化したシステムでは、類似項目の乱立、メタデータの不整備、

ルールの不統一などにより、データ構造が複雑化。データガバナンスが課題に。

ソリューション:

データ構造の最適化や可視化などを目指し、ルールの整備を行ったうえで、システム開発標準に組み入れ、データモデリングや項目統制を実施。

結果:

データ構造の最適化、データの可視化を実現。損保ジャパンの業務部門を巻き込んだ全社的なデータ利活用に期待。

ビジネス環境の変化に対応するため基幹システムを刷新

開発速度向上、システム改修期間縮小、外部接続性向上を目指す

約130年の歴史を持ち、国内損害保険事業、海外保険事業、国内生命保険事業、介護事業などを展開するSOMPOグループ。少子高齢化による人口減少、新型コロナウイルスなど感染症の世界的流行、多発する自然災害など、ビジネスを取り巻く環境の変化に対応するため、SOMPOホールディングスの中核事業会社である損害保険ジャパン株式会社(以下、損保ジャパン)では、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進している。なかでも、最重要の取組みが「未来革新プロジェクト」と名付けられた基幹システム刷新だ。

「未来革新プロジェクト」は、2015年4月から2016年9月にかけて開発準備とパイロット開発を実施。2016年3月から2021年3月には共通・傷害保険を対象とした第1期、2018年10月から2024年1月には自動車保険を対象とした第2期、2021年10月からは火災保険などを対象とした第3期と、段階的に進められている。対象範囲は国内損害保険の基幹業務全般に及ぶ広大なものだ。

プロジェクトがスタートした2015年当時、損保ジャパンの基幹システムは、長年の追加開発や機能拡張、システム統合などを経て肥大化・複雑化が進み、約2億ステップもの巨大なシステムとなっていた。お客さまのためのサービス向上、現場ユーザーの利便性追求を最優先に改修や拡張を重ねてきた結果、システムの複雑化や非効率化が進み、起動性、柔軟性、保守性が低下していた。

未来革新プロジェクトでは、ビジネスプロセスを根本から見直してスクラップアンドビルドによる全面再構築を行うことで、既存システムの約2億ステップから、2,000万ステップへと大幅にスリム化。開発規模の縮小化による開発速度向上、商品改定時のシステム改修期間縮小、外部接続性の向上を目指す。未来革新プロジェクトにおいて中心的な役割を担ったSOMPOシステムズ株式会社 アーキテクト本部兼損保システム第四本部 フェロー 南田勇人氏は、「社会構造や産業構造の変化に、俊敏に、臨機応変に対応可能な基幹システム実現のために、スリム化、オープン化、疎結合化、API化、クラウド化といった要素を取り入れています」と語る。

データのあるべき姿、理想の利活用を想定してアプローチ

システム刷新を好機としてデータガバナンスを実施

既存システムは、データ管理にも深刻な課題を抱えていた。追加、改修を繰り返すことで、類似項目の乱立、メタデータの不整備、ルールの不統一など、データ構造の複雑化を招いていたためだ。南田氏は、「ビジネスユーザーが、どこにどのようなデータが、どういう形で存在しているのか。必要なデータはどれなのかを見つけづらい状態になっていました」と、当時の課題を指摘する。こうした状況下では、データ活用の裾野を広げ、高度化を進めることは難しい。南田氏は、「システム刷新と同時に、データの高度な利活用を可能にするデータガバナンスの取組みを始めました」という。

データガバナンスを一定の品質で実行するには、個人スキルに依存しない仕組みが必要になります。「立法」「行政」「司法」の考え方は、そうした仕組みづくりに適していると考えています

南田勇人氏

SOMPOシステムズ株式会社

アーキテクト本部兼損保システム第四本部 フェロー

未来革新プロジェクトでは、システム刷新でデータを新規につくり出す好機と捉え、既存の方法論を踏襲するのではなく、データのあるべき姿、損保ジャパンにとっての理想のデータ活用のあり方を想定することからデータガバナンスを実施している。まず、類似データの作成抑止、エンティティ間での冗長保持抑止、データ構造の標準化、可視化を実現するための共通方針としてデータモデルを作成。項目名称の標準化を目指した項目統制にも取り組んだ。このデータモデルと標準化された項目をルールとして各種開発に適用し、最終的にシステム開発標準に組み込んだ。「プロジェクトのスタート時から、第1期の傷害保険だけではなく、自動車保険や火災保険の領域でのデータ利活用をイメージし、領域の拡大にともなって、データモデルやルールが崩れないように取組みを進めていました」と南田氏はいう。将来を見据えた全体最適のアプローチだ。

確実に機能させ、定着を図るための

データガバナンス組織を構築

個別最適化を未然に防ぎ、全体最適の視点の維持を図る

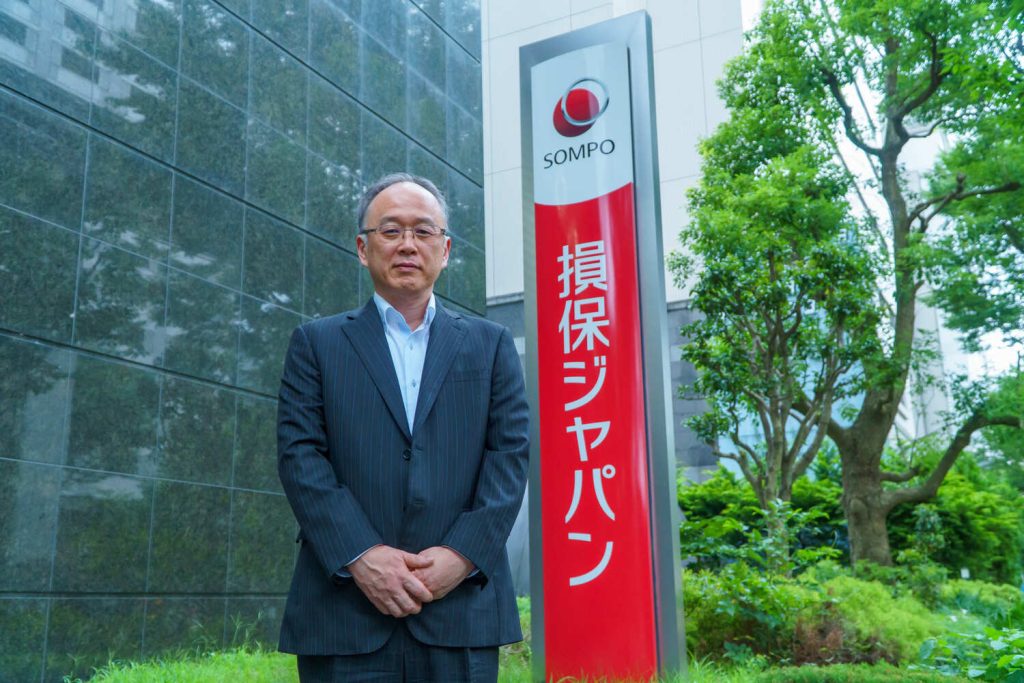

データガバナンスを確実に実行し、定着させるために導入したのが、「立法」「行政」「司法」という考え方だ。南田氏は、「プロセスやルールを定義して、憲法という形でその内容を開示するのが立法、現場での活動が正しく行われているかのモニタリングと、改善指導を行うのが行政、ルールやプロセスの見直しも含めた課題解決を司法と位置付けています」と説明する。

データガバナンスにおいては、どのようにデータを活用するのか、どうデータの品質やセキュリティを保証するのかなど、ルールを策定する立法機関としての機能、データ活用を監督して指揮をとる行政機関としての機能、ルールが守られているかをチェックする司法機関としての機能という、3つの機能の実現が求められる。

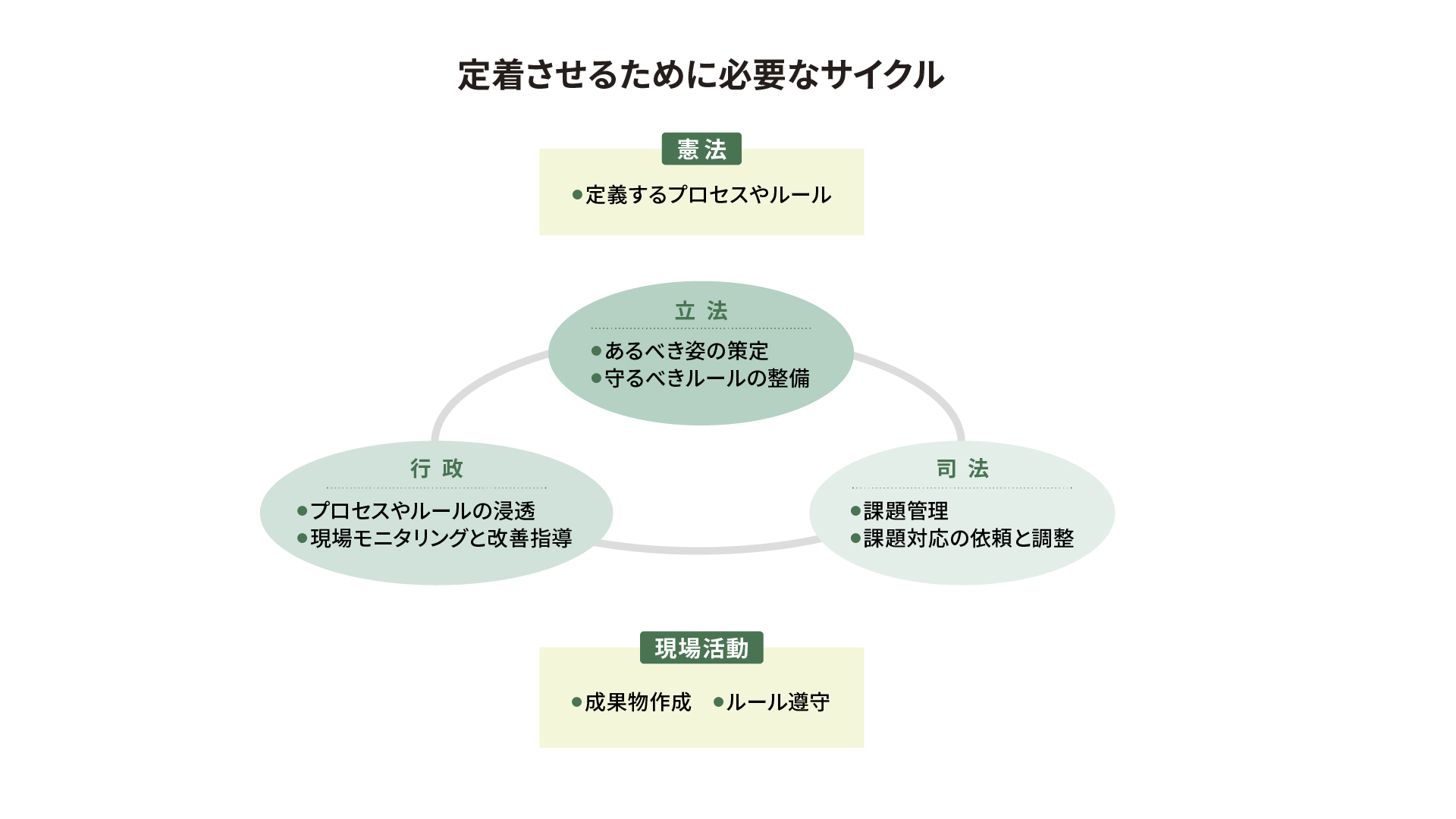

また、未来革新プロジェクトでは、プロジェクトを「全体統制」「業務領域内統制」「アプリ領域内統制」「アプリ開発」の4つの階層に分け、全体統制と、業務領域内統制、アプリ領域内統制のそれぞれにデータ管理の責任者を配置している。

南田氏は、「アプリ開発時のデータ構造をチェックする機能、サブプロジェクト配下のデータ構造を横串でチェックする機能、システム全体のデータ構造を横断するチェック機能と、各階層にデータ管理者を置くことで、設計内容の具体化や作業範囲の拡大に柔軟に対応しつつ、データガバナンスを実現することが可能になりました」と、階層化のメリットを語る。この階層化された体制の中で人材育成も行われ、上位のデータ管理者が、開発現場のデータ管理者の育成を担う。アプリ領域のなかで閉じてしまい、個別最適になりがちなデータ管理に、全体最適の視点を維持することも可能になる。

「立法」「行政」「司法」のサイクルを回しながら、アプリ開発現場にルールを定着させることが可能になる

基幹システム刷新で得られた経験を、

全社的なデータガバナンスに拡大

必要なデータを、誰もがすぐに見つけられる環境を目指す

南田氏は、「データ構造の最適化やデータの可視化など、未来革新プロジェクトのシステム観点での効果は出てきていると考えていますが、業務部門を巻き込んだデータ活用の観点では、これからの取組みになります。損保ジャパンにて、データマネジメントのガイドラインを策定中で、このガイドラインに沿った具体的な各種施策に、これまでの取組みで得られた経験や知見を活かしていきたいと考えています」と、必要なデータを、誰でもすぐ見つけられる環境づくりというデータガバナンスの目標達成に期待を寄せる。未来革新プロジェクトで得られた経験と知見を活かし、損保ジャパン全体のデータ活用の取組みへと発展させたいという。

データガバナンスは、データ管理だけでなく、データセキュリティやデータの品質向上などさまざまな要素を含み、各企業でも取り組む際の軸が異なる。「状況に応じて見直し、ブラッシュアップを行っていく柔軟な姿勢も、最終的な成功につながると考えています。あるべき姿が、きちんと描けるかも大きな要素でしょう」と南田氏。開発が内部で閉じてしまいがちな状況において、外部の専門家など、社外の知見を取り入れることも必要と指摘する。損保ジャパンの「未来革新プロジェクト」は、巨大な基幹システムの刷新とデータガバナンスの確立を通じて、変化の時代を生き抜くための企業基盤になろうとしている。データドリブン経営を目指す企業にとって、貴重な示唆を与えるものになるのではないだろうか。

会社概要

| 社名 | SOMPOシステムズ株式会社 |

| 本社 | 東京都立川市曙町2-41-19 損保ジャパン立川ビル |

| 創業 | 1984年4月 |

| 資本金 | 7,000万円 |

| 人員 | 1,767名 |

| URL | https://www.sompo-sys.com/ |