情報システムの“遺伝子”発見記 ~2つの科学的手法の融合による持続可能なデータガバナンスへの道~

「銀の弾」を探して

データガバナンスの世界では、長年「銀の弾」のような決定打が待たれていた。私がその兆しを感じたのは、プロトキン氏の『データスチュワードシップ データマネジメント&データガバナンスの実践ガイド』を翻訳していたときのことだ。そこで出会った「ビジネスデータエレメント(BDE)」という概念が、私にひとつの問いを突きつけた。

「これはデータガバナンスを既存システムに無理なく適用し、持続的に運用していくための鍵となるのではないか。」

しかし同時に、大きな違和感を持った。BDEそのものの定義は曖昧で、エンティティの属性とは乖離し、科学的な手法として改善の必要性を感じていた。そこで私は40年来の原点に立ち返ることになった。

椿正明氏の教え

私は40年前、まだデータモデリングが黎明期にあった日本で、データモデルにおける先駆的開拓者椿正明氏の薫陶を受け、実践を重ねてきた。椿氏は一貫してこう語っていた。

「すべてのデータにはエンティティという“本籍”がある」

ここでいう“本籍”とは、人の戸籍上の本籍のように単なる行政上の所在地ではなく、「そのデータが本質的・論理的に属している主体(エンティティ)」を意味する。たとえば「注文日」というデータの“本籍”は「注文」というエンティティであり、それ以外の文脈では意味があいまいになる。この概念は、データをビジネスの意味体系に即して正しく構造化するための基本原理として機能する。

実践なき理想:エンタープライズデータモデル(EDM)

科学的データモデリング手法としてのERモデルが登場してから、すでに50年近くが経つ。今では個別アプリ開発時にはデータモデルは広く普及しているが、企業全体を視野に入れたエンタープライズデータモデル(EDM)の実践は、いまだにごく限られた事例にとどまったままだ。

データモデルは新規アプリケーション開発時に一度だけ作られ、その後は「放置」か「形骸化」するのが通例。これは、情報システムが継続的に知識を継承できていない、いわば「遺伝子を失った状態」だと言える。

こうした状況を踏まえ、たとえば中山嘉之氏は「繰り返される業務パッケージ導入の失敗は、データ設計の不在が原因」と指摘し、EDMの必要性を強く訴えている。氏の論考では、EDMの概念を具体化したモデル図も示されており、実践への道筋を示している。

「EDMなしに全社データガバナンスは成立しない」といつも言われてきた。

EDMは全社データを統一的に定義・管理する基盤であり、持続可能なデータガバナンスの前提条件となる。

EDMなくして、情報システムにおける共通言語も構造の整合性もなく、再利用も継承もできない。

もう一つの科学的手法:ISO 11179との出会い

実は、物理データの意味や管理において、もう一つの科学的アプローチが存在する。それがISO 11179である。この国際標準が発表されてから、すでに四半世紀が経つ。

私は40年前からISO 11179の値ドメインの概念を中核に据え、リポジトリによるメタデータマネジメントを複数の大規模プロジェクトで導入してきた。

だが、ISO 11179の適用目的はあくまで「物理データの標準化」であり、新規アプリケーション構築時にIT技術者が用いる手法として設計されていた。そのため、ビジネス部門を巻き込んだ企業全体のデータガバナンスにはつながりにくいという限界があった。

EDM × ISO 11179 の融合がもたらす可能性

こうして私は、2つの科学的手法であるデータモデルとISO 11179の実践適用の両方に長年取り組んできた経験から、ある結論に至った。

情報システムにも「遺伝子」が必要だ。

それは EDMという構造的遺伝子と、ISO 11179ベースのビジネスメタデータ定義という意味の遺伝子の融合である。

そしてこの二つを組み合わせることで、再利用可能で、かつ持続可能なデータガバナンスの基盤が作れるのではないか、という仮説に辿り着いた。

遺伝子の継承によるデータガバナンス

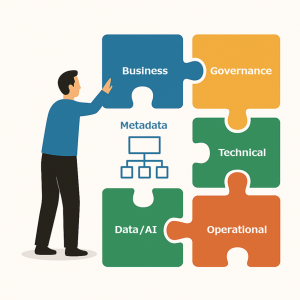

今後の情報システムは、「新たに作る」プロジェクトベースではなく、「育てて継承する」持続的な基盤として設計されなければならない。そのためには、以下の4つが必要である:

- 組織の効果的な運営と意思決定に不可欠なビジネスデータを軸にした統合データモデル(EDM)

- ISO 11179を拡張・応用 したEDM上の主要属性のメタデータ定義

- ビジネスメタデータと物理データをマッピングし物理データを品質統制

- これらを支えるメタデータマネジメントとスチュワードシップ体制

これこそが、情報システムの遺伝子継承による持続可能なデータガバナンスの中核である。

今後の展開に向けて

次回の発信では、この「情報システムの遺伝子」構想をより具体化・体系化し、データガバナンスの実装方法として紹介したい。タイトルは、改めて次のようにしたいと考えている。

「情報システムの“遺伝子”継承による持続可能なデータガバナンスの実現」

これは単なる概念論ではない。40年以上の現場知見と実践経験に基づいた、ビジネスデータの構造と意味の融合による科学的データガバナンスの方法論である。

おわりに

この「発見」は、特定のツールやプラットフォームに依存しない、データガバナンスのアーキテクチャの話である。DAMAのような知識と実践の共同体が、この思想の価値を見出し、広げていってくれることを願ってやみません。

そして、この遺伝子を継承していくのはこれからの世代です。