情報システムの“遺伝子”継承による持続可能なデータガバナンスの実現

情報システムに潜む構造的リスク

企業の情報システムが直面している深刻な課題として、ビジネス部門とIT部門の間に横たわる意思疎通のギャップ、そして業務知識や設計ノウハウの属人化・継承断絶といった構造的問題が挙げられます。

これらの問題は、そもそも情報システムの構築と運用が、長年にわたり「部門ごと」「プロジェクトごと」に個別最適で進められてきたことに起因します。IT部門はシステム構築のスピードと技術的合理性を優先し、ビジネス部門は日々の業務遂行を最優先にしてきた結果、両者の間に目的や言語、判断基準の違いが固定化され、情報の意味や意図が共有されにくい体質が企業全体に広がってしまいました。

さらに、業務知識や設計意図が暗黙知のまま属人化しやすい文化が放置されてきたため、担当者の異動・退職によってナレッジの断絶が発生し、情報の信頼性やシステムの持続性が損なわれる要因となっています。

解決方針:情報システムの“遺伝子”を組織知として継承

こうした分断と属人化の連鎖を断ち切るには、情報システムを単なる技術的基盤ではなく、日々、利用・維持・改善に携わる人々の知見を内包した「人工的な有機体」として捉え直す視点が不可欠です。企業の情報システムは、ソフトウェアの集合体であると同時に、業務ナレッジや判断基準といった人と組織の知が組み込まれた有機的な仕組みです。

この有機体が長期的に健全に機能するためには、「どのように作られ、どんな制約のもとで動き、何を守るべきか」といった設計思想や業務上の文脈を遺伝子として明示化し、それを全社で共有・継承することが必要です。こうして可視化された情報システムの遺伝子を部門横断の共通言語として活用すれば、意思疎通の断絶を乗り越え、持続可能なデータガバナンスの基盤を築くことができます。

情報システムの遺伝子とは

生物の遺伝子(DNA)は、「自己複製可能な情報の記録媒体」として、生命の設計図を世代を超えて安定的に継承するという、きわめて本質的な特徴を持っています。

このアナロジーに基づけば、情報システムにおける遺伝子とは、時間を超えて再利用・継承されるべき、ビジネスで扱うデータの構造と意味の2つで構成されると考えられます。

■ 構造:エンタープライズデータモデル(EDM)

定義:

組織の効果的な運営と意思決定に不可欠なデータを、論理的・構造的に整理した統合化データモデル。

特徴:

- 主要なエンティティ、リレーション、属性を通じてビジネスの全体像を表現

例えば、顧客・受注・商品などの基本的な関係性を整理し、「誰が何をどう扱うか」をモデルとして可視化

- 全社横断で一貫性のあるデータ構造を定義

部門ごとに異なっていた用語や定義(例:顧客ID、売上日など)を全社共通の形式で統一

- 個別システムに依存せず、長期的な情報資産として機能

システムが変わっても使い続けられる中立的な構造、システム統合や再構築の際にも再利用が可能

■ 意味:ビジネスメタデータ定義

定義:

EDM上の各エンティティや属性がビジネス上で意味する内容や使われ方を明文化した情報。

特徴:

- データの意味、ビジネスルール、前提となる文脈、コード体系などを形式知として定義

例:顧客区分 = {1: 法人, 2: 個人, 9: 不明}、「法人・個人を識別し、契約処理や与信判断に関与する」

- 属性ごとに取り得る値の範囲・許容値(値名称、値意味なども)・導出ルールを明示

ビジネスルールやデータ品質チェックの前提となる

- 暗黙知(判断基準・例外運用・略語など)も形式知化し、共有資産として管理

例:「売上 = 税抜」「契約日 = 実契約締結日(事前合意ではない)」等

- ビジネス部門とIT部門の共通理解を支える橋渡し機能を果たす

組織全体で開発/保守時の誤解を防ぎ、継承性を高める

この二つが連携して機能することで、情報システムは全社で共有・再利用可能な知識基盤となり、組織全体での一貫した意思決定と、持続可能なデータガバナンスを力強く支える土台となります。

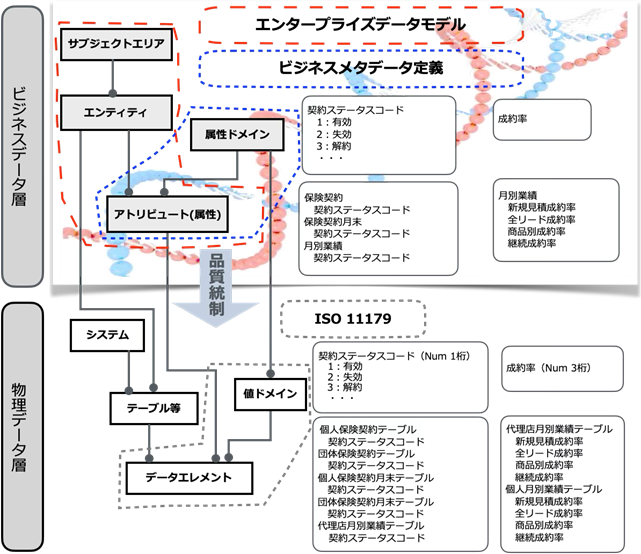

ビジネスメタデータと物理メタデータをつなげる

遺伝子を機能させるには、EDMで定義された主要属性と物理データを正確に結びつける必要があります。

たとえば「契約ステータスコード」という保険契約エンティティの属性に対して、「契約が有効・失効・解約など、どの状態にあるかを識別し、業務処理だけでなく、財務・会計処理に直結する判断の根拠データとして位置づけられる」といったビジネス上の意味を明示したうえで、それがどのテーブルのどのカラムに対応しているかを定義します。

このようにエンティティの属性の意味と物理データを対応付けることで、ビジネス部門とIT部門が共通の理解のもとでデータを扱えるようになり、物理データの正確な理解と運用が可能になります。

遺伝子情報のメタモデル骨格

以上の論点を踏まえて、遺伝子を構造的に整備する方法を以下に示します。

ビジネスデータ層の中核をなすEDM上の主要属性に対して、ISO 11179の値ドメインの概念を拡張適用し、エンティティの属性が共通的に持つ値制約を属性ドメイン化。

こうすることで、ビジネスデータに内在する重要なナレッジ=遺伝子情報を合理的に一元管理。

この構造を基盤として、物理データの品質を体系的に統制する全社データガバナンスを実現。

遺伝子の共有と継承の仕組み構築

この遺伝子を組織として共有・継承するには、以下のようなビジネス部門とIT部門が協働する体制と仕組みが不可欠です:

- データ辞書やビジネス用語集の整備

- データスチュワードによる管理・レビュー体制の構築

- 教育・研修によるナレッジ継承

こうした施策により、ビジネス部門とIT部門のギャップ、属人化を排し、知識の共有と判断の基盤を「個人知から組織知へ」と引き上げることが可能になります。

データガバナンスに効く遺伝子

遺伝子の継承を軸とするデータガバナンスには、次のような効果があります:

- データの意味とルールが全社で統一される

- システム変更や移行時のリスクが低減される

- データの責任と活用ルールが明確になる

- 人材の入れ替わりによる知識断絶を防げる

つまり、データの信頼性と価値を守るインフラとして機能します。

さらに、このアプローチはプロジェクト単位で一過性に終わりがちな従来のデータガバナンスと異なり、企業活動の中に“永続的に組み込む”ことが可能です。

遺伝子を育て、未来を創ろう

ビジネス部門とIT部門の間にある意思疎通のギャップ。そして、設計知識が特定の人に依存し、異動や退職のたびに起こる知の断絶。

この2つの構造的な課題が、情報システムの持続的な価値創出を妨げてきました。

これからの時代に必要なのは、ビジネスとITが共通言語で対話し、知識を形式知として継承できる仕組みです。

情報システムの遺伝子を継承し続けること。

それが、ビジネスとITの共創を支え、持続可能なデータガバナンスを実現する鍵となります。

“システムを残す”のではなく、“遺伝子を遺し、意味をつなぎ、人をつなぎ、組織をつなぐ”。それが、次の時代に向けた情報資産戦略です。